Введение

Школьное образование в настоящее время быстро развивается и меняет вектор. Главная стратегическая задача на данный момент – обновить содержание образования и технологии обучения, воспитать успешное новое поколение граждан. Представитель такого поколения должен владеть актуальными знаниями, практическими умениями и навыками, расти как замотивированная компетентная личность и стремиться к достижению образовательных результатов нового качества.

Если сузить предмет разговора до такой школьной дисциплины, как иностранный язык, то на педагогов ложится ответственность за решение следующего вопроса: как не просто научить детей общению на изучаемом языке, а дать долгосрочную мотивацию, удержать их интерес и вовлечь в реализацию целей, поставленных учителем в начале урока?

Вопрос на самом деле более глобальный, чем может показаться. Современное общество, имея специфические запросы на воспитание поколения нового типа, сформировало свои стандарты относительно овладения иностранным языком в рамках школьной дисциплины. Чтобы отвечать этим стандартам, необходимо создавать новые методы обучения с опорой на последние тенденции и инновационные технологии. Исследовательский интерес в данном поле представляет эффективность их применения.

Цель исследования – доказать эффективность применения психотехнических игр для развития навыка устной речи на уроке английского языка.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Разработать комплекс практических заданий в игровой форме с использованием выбранных приемов.

2. Протестировать составленные задания на уроках с обучающимися шестых классов школы.

3. Проанализировать результаты тестирования, сделать заключение на их основе.

4. Вывести ряд рекомендаций, помогающих включить психотехнические игры в учебный процесс и повысить продуктивность проводимых занятий.

Материалы и методы исследования

Для достижения цели и решения поставленных задач были использованы следующие методы: теоретико-методологический анализ, обобщение и систематизация данных, разработка методического материала, метод количественного анализа, экспериментальный метод.

По мнению Е.А. Лазаревой, особенность федерального государственного образовательного стандарта – в «деятельностном характере, который ставит главной задачей развитие личности ученика» [1]. То есть знания, умения и навыки больше не являются самоцелью, на первом месте – сам ребенок и его будущее.

Меняется и представление о роли учителя. Педагог выходит из пассивной позиции: теперь необходимо не только создавать условия для активной работы класса на уроке, но и поддерживать уровень мотивации детей, раскрывая уникальные таланты каждого. Здесь важно понимать и помнить, что взрослый человек будет более замотивирован, чем ребенок, так как подходит к обучению осознанно, чтобы, как пишет Ю.А. Макковеева, «получить запланированный результат» [2]. Дети быстрее устают, чаще отвлекаются, а если предмет не нравится или слишком сложный, то интерес падает сразу же.

Современные методисты и преподаватели иностранных языков при составлении уроков все чаще делают упор на коммуникативный аспект, что доказывается растущей популярностью подходов и технологий, направленных на активизацию устной речи и способствующих эмоциональной разрядке, чтобы обучающиеся говорили более свободно, заводили дискуссии и проявляли инициативу. Отдельное внимание уделяется тому, чтобы дети общались друг с другом, традиционная же модель «ученик – учитель» теряет популярность у практикующих педагогов [3].

Если рассматривать ситуацию с точки зрения обучающихся, то особенно ответственным этапом изучения иностранного языка для них становится средняя школа, причем самое начало данного периода, которое приходится на младший подростковый возраст, 11–12 лет. Именно в этом возрасте направленность мышления ребенка сдвигается в сторону абстрактных вопросов с более сложными формулировками, ответы на которые формируют стремительно взрослеющую личность. Авторитет взрослых еще не пошатнулся, самочувствие стабильное, но меняется формат учебной деятельности, расширяется круг общения, повышаются требования.

При этом уровень стресса на этом этапе растет не слишком резко, так как в целом все остается на своих местах: ребенок так же ходит на уроки, делает домашнее задание и видится с другими детьми. Мотивация учиться сейчас даже выше, чем раньше, потому что оценки являются понятным способом получить достижение и признание.

Именно в это время важно научиться вступать в здоровую коммуникацию, находиться в диалоге с окружающей средой. Согласно М.В. Даричевой, коммуникация – это «живой процесс интеракции, включающий в себя эффективную передачу идей, чувств и моральных ценностей» [3]. Особенно ярко этот процесс происходит на уроках иностранного языка, так как ребенок познает другой способ говорить, мыслить, выглядеть, иными словами – жить в этом мире.

Однако здесь возникает еще одна проблема уже извне: школьная образовательная система подразумевает, что обучающихся за несколько лет начинают готовить к экзаменам полутестового формата. Спонтанной речи уделяется недостаточно внимания, темы изучаются поверхностно, детям чаще предлагается оформить свои мысли в письменном виде (например, эссе), выучить текст наизусть (чаще всего это диалог) или пересказать статью. Воображение почти не задействуется, способность фантазировать постепенно «угасает». Личность ребенка не раскрывается, и, как следствие, падает мотивация учить язык и сталкиваться с чем-то новым.

Кроме того, существует проблема неспособности заговорить на иностранном языке, даже при условии, что он изучается в школе по 9–10 лет. Ни знание грамматики, ни обширный словарный запас не способствуют возникновению спонтанной речи. О.А. Никишова связывает это с нехваткой квалифицированных кадров и выделяемых академических часов [4].

Как справляться с растущим напряжением? Набирающим популярность решением данной проблемы стало внедрение игровых компонентов в учебный процесс – в частности, психотехнических игр, которые действуют сразу в двух плоскостях: с одной стороны, разряжают обстановку, снимают внутренние блоки, помогают раскрепоститься [5]. С другой стороны, такие игры помогают подготовиться к деятельности и усвоить больший объем материала [1]. Это происходит за счет того, что у обучающихся снижается сопротивление и появляются комфортные ассоциации с изучаемой темой и самим предметом.

Некоторые исследователи делают оговорку относительно рисков использования подобных игр (как и игрового метода вообще). Например, А.Ю. Строгая пишет о некой «золотой середине» [6], означающей, что чрезмерное внедрение геймификации в учебный процесс может понизить значение изучаемой дисциплины в глазах обучающихся.

Д.А. Прокопенко через проведенный эксперимент [7] демонстрирует, что интерактивные элементы, в числе которых описаны и игровые, гораздо эффективнее классических лекций и однообразных заданий. С двумя группами были проведены уроки по полтора часа, с одной – в традиционной форме, с другой – с играми и просмотром фильмов. Оба урока завершались тестом, и лучший результат по усвоению материала показала вторая группа.

При этом единой точки зрения относительно современных форм ведения занятий на данном этапе нет. Г.Т. Тажибаева пишет, что учителя делятся условно на две категории: одни видят прогресс в использовании интерактивных элементов, другие – опасность и отступление от базовых правил [8].

Актуальность данного исследования заключается в том, что обучающиеся средних классов в настоящее время испытывают заметные затруднения в формулировании высказываний, им недоступна свободная речь на изучаемом иностранном языке. Многие методики, помогающие детям преодолеть этот барьер, находятся на этапе разработки, вокруг них ведутся дискуссии, а эффективность отдельных приемов обучения нуждается в проверке. Результаты тестирования таких приемов будут представлены далее.

Научная новизна исследования заключается в ряде частных наблюдений и выводов, сделанных в результате проведенного эксперимента.

К исследованию были привлечены обучающиеся шестых классов МАОУ СОШ № 4, а именно четыре группы общей численностью 48 чел. Параллельно с традиционным методом ведения уроков постепенно внедрялись различные интерактивные элементы, в том числе упражнения, созданные на базе уже существующих и известных психотехнических игр. Акцент был сделан на улучшении запоминания новой лексики и грамматических правил. На уроках были использованы психотехнические игры, разработанные специально для данного исследования с опорой на учебник для общеобразовательных организаций «Spotlight» под авторством Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко и В. Эванс. Примеры таких игр описаны ниже.

1. Игра «Where am I?» (угадайка, закрепление уже знакомой лексики)

Такая игра рассчитана на относительно небольшую группу (10–15 чел.). Каждый по очереди закрывает глаза, загадывает локацию, воображает, что он сейчас там, и называет 3 вещи/опознавательных знака вокруг себя. Обязательно используются предлоги места. Остальные должны угадать, где «находится» человек. Пример: There are a lot of books around me. There is a group of students behind me. In the front of me I see a woman with glasses. Where am I? (Ответ: In a library).

2. Игра «What is Bennie doing?» (закрепление лексики + построение предложений в Present Continuous)

Для данной игры необходима доска – либо интерактивная, либо обычная. Центральный персонаж – схематично изображенный человечек Бенни. Для него рисуются (или просто пишутся) различные локации, выбираемые случайно. Каждый раз, когда Бенни «оказывается» в каком-то месте, обучающиеся выдвигают предположения о том, что он делает там прямо сейчас. Для большего интереса можно задавать дополнительные обстоятельства, чувства и/или эмоции героя. Пример: Bennie is in his bedroom and he’s very tired. What is Bennie doing? (Возможные ответы: he is sleeping, he is playing computer games, he is doing his homework, etc.)

3. Игра «The Sims In Real Life» (построение простых предложений в повелительном наклонении)

Дает возможность подвигаться, переключиться и расслабиться. Предполагается несколько раундов. В каждом раунде выбирается один «сим» (однако можно и двух сразу). «Симу» задается локация и/или обстоятельство, а потом команда в повелительном наклонении, которую он(а) выполняет. Пример: You are in a car and you are ready to go. Wear a seat belt! / «You are making a noise in the library. Stop talking!

Результаты исследования и их обсуждение

На момент проводимых с этими классами уроков ребята уже прошли тему «My place», завершали блок «My neighborhood» и только начали новый модуль, а именно его первый раздел «Road safety». Важно отметить, что дети отвечали на занятиях неохотно и неуверенно, так как либо боялись совершить ошибку, либо не знали, как выразить мысль. Вопрос, заданный чуть более абстрактно и не имеющий шаблонного ответа, вызывал панику. На любую инициативу педагога отзывались одни и те же несколько человек – в среднем 3–5 из каждой группы.

Контрольные тесты показали, что актуальную лексику обучающиеся вспоминают относительно легко, в то время как грамматические правила и особенности языка усваиваются слабо. Большая часть ошибок именно в формулировке предложений, обычно это нарушенный порядок слов.

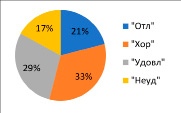

Результаты контрольного среза по завершенному блоку из учебника (а именно процентное соотношение обучающихся, получивших ту или иную оценку) представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты входного теста Источник: составлено авторами

После первичного теста была проведена серия занятий с интерактивными элементами, включая представленные выше психотехнические игры. На что можно было обратить внимание уже после одного-двух уроков: отвечающих стало заметно больше – если до эксперимента это были строго одни и те же люди (как было сказано ранее, 3–5 чел.), то с применением игр откликаться стало более 70 % учеников в одной группе и по 30–40 % в двух других. Грамматические ошибки как были, так и остались, но после игр они уже менее грубые и не систематические. Главный позитивный момент заключается в раскрепощении детей, в более смелых высказываниях. Гораздо активнее заработало воображение, ответы стали более креативными и развернутыми.

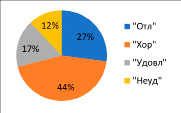

Исследование завершала еще одна контрольная работа (рис. 2). Если брать во внимание только статистику по оценкам, прогресс небольшой, но все же заметный: первый тест из 48 обучающихся на «5» сдали 10 чел., на «4» – 16, на «3» – 14, на «2» – 8. К моменту сдачи второго теста ситуация выправилась: 13, 21, 8 и 6 соответственно.

Рис. 2. Изменения после второго тестирования

Источник: составлено авторами

Также по завершении эксперимента было проведено анонимное анкетирование со следующими вопросами:

1. Понравились ли вам проводимые на уроках игры?

2. Стали ли вы более уверенно себя чувствовать во время занятий?

3. Остались ли затруднения/вопросы по изученным темам?

4. Появилось/усилилось ли желание изучать иностранный язык?

На первый вопрос утвердительно ответили 79 % обучающихся. Некоторые ребята предложили создавать подобные упражнения по известным праздникам и традициям разных стран. Поступило множество запросов на игры с использованием мемов и «трендов» из социальных сетей. 44 % написали, что уверенности в себе действительно стало больше, появилась мотивация отвечать и выходить к доске. 27 % захотели более старательно и углубленно учить язык, хотя до этого совершенно не интересовались данной дисциплиной. Самым неоднозначным оказался пункт № 3: 66 % детей признались в своих анкетах, что трудностей и непонятных моментов осталось много, однако при живом общении никто не задавал дополнительных вопросов.

На основе полученного опыта хотелось бы оставить следующие рекомендации:

1) проводить одну-две такие игры на каждую изучаемую тему, примерно на втором или третьем уроке по новому модулю;

2) устраивать занятия, полностью построенные на психотехниках, перед контрольными работами, чтобы закрепить материал и понизить тревожность обучающихся;

3) стремиться к разнообразию – игры должны быть разных типов и развивать в детях разные навыки;

4) применять психотехнические игры не только в учебных целях, но и прежде всего для диагностики и улучшения психологической обстановки в классе.

Заключение

В заключение можно сказать, что использование психотехнических игр действительно показывает себя эффективно, особенно в отношении школьников среднего звена. Изучение иностранных языков – необходимая часть учебной программы, дающая возможность преодолеть внутренние барьеры, познать особенности межкультурного общения, расширить и углубить знания ребенка о мире. Следовательно, уроки по данному предмету на ранней стадии взросления важны как никогда до этого, тем более в условиях психологической зажатости современных детей и отсутствия творческой свободы. Психотехническая игра может стать своего рода ключом к скрытым способностям и «спящей» фантазии ребенка, пробуждение которых существенно влияет на успеваемость сейчас и поиск призвания в дальнейшем.

Таким образом, психотехнические игры действительно стоит рассмотреть в качестве постоянно применяемого приема обучения языку.

Библиографическая ссылка

Катаева Н.В., Ветлугина Н.О. К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // Научное обозрение. Педагогические науки. 2025. № 1. С. 25-29;URL: https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=2562 (дата обращения: 02.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/srps.2562

science-review.ru

science-review.ru