Введение

Глобализация и цифровизация экономики, сетевизация общества, а также социотехническая трансформация инженерной деятельности определили изменение требований к профессиональной подготовке инженера. От современного технического специалиста требуются не только узкопрофессиональные знания, но и развитые универсальные компетенции, включающие критическое мышление, коммуникативные навыки, умение разрешать производственные конфликты, способность к проектной деятельности, научно-исследовательской и командной работе, что повышает значимость гуманитарных дисциплин в подготовке инженерных кадров. Овладение перечисленными компетенциями позволяет инженерам адаптироваться к быстро меняющимся технологическим и организационным условиям и делает их востребованными на рынке труда.

Несмотря на актуальность проблемы формирования универсальных компетенций, которой посвящено большое количество научных публикаций [1-3], в российских технических вузах доминирует узкоспециализированная подготовка с использованием устаревших образовательных практик традиционной педагогики, а используемые методики преподавания общеобразовательных (прежде всего, гуманитарных) дисциплин не обеспечивают развитие навыков, необходимых современным инженерам [2].

Цель работы – характеристика ключевых проблем универсальной компетентностной подготовки инженеров и предложение путей их возможного решения.

Материалы и методы исследования

В основе работы – обобщение и систематизация материалов научных публикаций, затрагивающих различные аспекты подготовки инженерных кадров в условиях постиндустриального общества, а также собственного многолетнего опыта автора по преподаванию гуманитарных предметов в технических вузах. В статье также использованы данные проводимого в течение нескольких лет анкетирования студентов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) 2–3 курсов очной формы обучения (всего 310 ч.) на предмет их отношения к дискуссионной подготовке и изучению гуманитарных предметов. Для обобщения данных опроса использовались методы визуализации и одномерного описательного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

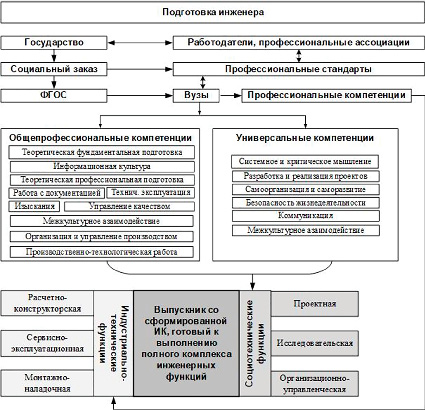

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) поколения 3++, в процессе обучения будущий инженер должен овладеть тремя группами компетенций:

− профессиональными, включающими совокупность специализированных знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для выполнения конкретных задач в определенной инженерной области и разрабатываемых на основе профстандартов вузами во взаимодействии с потенциальными работодателями и отраслевыми ассоциациями;

− общепрофессиональными, которые базируются на фундаментально-технических, физико-математических, естественно-научных дисциплинах и требуются любому инженеру для успешной профессиональной деятельности независимо от конкретной специализации;

− универсальными, необходимыми инженеру для успешного социального взаимодействия, адаптации к изменениям и решения междисциплинарных задач (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, статус современного инженера предполагает готовность к реализации двух групп функций:

1. Индустриально-технических (выполнение задач, связанных с расчетно-конструкторскими работами, ремонтом и испытанием оборудования, подготовкой инженерной документации и т.д.), структура которых сложилась еще в XIX в. и отражает представление об инженере – узком специалисте в своей области.

2. Социотехнических, актуальных в контексте системного проектирования и социальной адаптации техники, как целенаправленного соотнесения технических систем с общественными потребностями и возможностями, их подстройка под конкретные социальные запросы [4, с. 140]. В рамках реализации социотехнических функций инженеру необходимо успешно решать задачи по обоснованию экономической эффективности и экологической безопасности проектов, проводить междисциплинарные исследования и управлять исследовательскими коллективами, а главное – осуществлять постоянную коммуникацию с потенциальными заказчиками и потребителями своих изделий, учитывая их предпочтения и разрешая возникающие конфликты. Не зря еще Б. Латур отмечал, что до 70% рабочего времени современный инженер тратит не на чертежи и расчеты, а на выстраивание диалога с «нужными людьми» [5].

Анализ российской образовательной практики показал, что в ходе обучения в вузах будущие инженеры не формируют необходимый уровень универсальных компетенций. По оценкам автора, сложившаяся ситуация обусловлена сочетанием двух системных проблем: 1) существенным сокращением объема преподаваемых гуманитарных дисциплин в рамках перехода к двухуровневой системе (точнее трехуровневой, с учетом аспирантуры) высшего образования; 2) повсеместным использованием устаревших методик обучения.

Воспользовавшись исключением из ФГОС ВО требований о минимальном объеме аудиторных часов на освоение учебных дисциплин и правом самостоятельно определять форму их проведения (аудиторная, сетевая, самоподготовка), технические вузы стали массово урезать изучение предметов гуманитарного профиля, заменяя их специализированной инженерной подготовкой.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель компетентностной подготовки современного инженера Источник: составлено автором

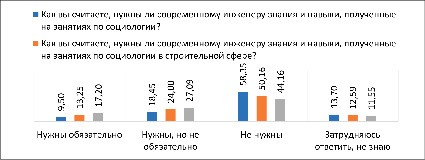

Рис. 2. Отношение студентов технических вузов к изучению гуманитарных дисциплин и развитию дискуссионных навыков (%) Источник: составлено автором

Например, в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (НГАСУ), где работает автор, доля гуманитарных дисциплин в образовательной программе 2023 г. по базовому направлению подготовки вуза («Строительство») составила всего 15,58% (1116 из 7164 ч.). При этом, судя по сторонним оценкам [2], похожая картина наблюдается и в других российских вузах, в том числе в национальных исследовательских университетах. Сложившаяся ситуация непосредственным образом отражается на отношении студентов технических направлений подготовки к изучению гуманитарных предметов, что наглядно показано на представленной диаграмме (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, лишь небольшой процент студентов осознаёт важность гуманитарной составляющей в инженерной подготовке. Например, только 9,5% опрошенных уверены, что социология необходима современному инженеру. Чуть выше показатель для узкоспециализированного курса. Изучение социологии в строительной сфере поддерживают 13,7% респондентов. Дискуссионные навыки, которые традиционно считаются ключевыми для развития критического мышления, получили больше поддержки (17,2%), однако и здесь большинство студентов (71,25%) либо не видят в них смысла, либо считают их необязательными.

И хотя проведенный опрос носил ограниченный характер и не позволил проанализировать взгляды испытуемых по широкому кругу гуманитарных предметов и универсальных навыков, тем не менее его результаты наглядно демонстрируют кризис универсальной общеобразовательной подготовки в инженерном образовании. Будущие инженеры, сосредоточенные на технических аспектах профессии, упускают из виду, что такая подготовка формирует: мягкие навыки, включающие умение вести переговоры, работать в команде, понимать социальные аспекты проектирования; широкий кругозор, необходимый для управления проектами и взаимодействия с партнерами, заказчиками и потребителями; способность к рефлексии, которая помогает адаптироваться к динамично изменяющимся условиям профессиональной среды.

Традиционная и современная педагогика: ключевые отличия

|

Показатель |

Традиционная педагогика |

Современная педагогика (педагогика цифровой образовательной среды) |

|

Цель образовательного процесса |

Формирование профессиональных качеств через усвоение готового знания |

Создание условий для развития и реализации интеллектуального потенциала, способностей обучающихся к самообучению |

|

Формы обучения |

По большей части фронтальные с элементами самостоятельной работы |

Групповые и индивидуальные формы в онлайн/офлайн-режимах |

|

Средства обучения |

Печатные носители информации, эпизодически – реальные предметы и электронные презентации посредством оверхеда или проектора |

Цифровые технологии, виртуальные обучающие среды, интерактивное оборудование (виртуальные классы, интерактивные доски) и др. |

|

Педагогические методы |

Рассказ, объяснение, беседа, аудиторная дискуссия, симпозиум, тестирование |

Составление интеллект-карт, кейс-метод, проектный метод, бизнес-симуляции, виртуальные экскурсии, онлайн-дискуссии |

|

Роль педагога |

Авторитетный транслятор знаний, действующий преимущественно методами убеждения или принуждения к обучению |

Фасилитатор и тьютор, проектирующий образовательную среду, создающий условия и обеспечивающий консультационную поддержку, методическое сопровождение и групповую коммуникацию обучающихся |

|

Результаты обучения |

Овладение профессиональными знаниями и навыками |

Формирование комплекса универсальных и профессиональных компетенций с акцентом на овладение обучающимися методами и алгоритмами самостоятельного познания |

Источник: составлено автором.

Вторая проблема – следствие сохраняющегося со времен традиционной педагогики «субъект-объектного» подхода к преподаванию гуманитарных предметов, основанного на роли преподавателя как авторитетного носителя и транслятора готового знания. В материалах исследования А.П. Исаева и Л.В. Плотникова проанализированы данные анкетирования нескольких сот руководителей организаций на предмет наиболее востребованных универсальных компетенций выпускников технических вузов. И наиболее часто в ответах фигурируют: умение находить общий язык с коллегами и руководством, способность гибко реагировать и адаптироваться к новой ситуации, самостоятельность, критическое мышление при разработке сложных продуктов, умение работать в команде и планировать свою деятельность [1]. С педагогической позиции перечисленные качества объединяет невозможность их директивного формирования при помощи алгоритмов объяснения / заучивания. Для их эффективного развития преподаватель, напротив, должен становиться тьютором и фасилитатором педагогического процесса, помогая студентам в выборе индивидуальной траектории обучения и применяя методы, адекватные современной педагогике, ориентирующейся на возможности цифровой образовательной среды: проектный метод, дискуссии в офлайн- и онлайн-формате, кейс-стади и т.д. (таблица).

Второй аспект рассматриваемой проблемы – это акцент на количественных характеристиках гуманитарного знания в подготовке инженеров. Лаконично и точно данный аспект отражен в работе Е.Т. Китовой: «Гуманитаризация образования, особенно технического, предполагает расширения перечня гуманитарных дисциплин…» [6].

Опираясь на собственный многолетний опыт работы со студентами технических вузов, автор хочет отметить нерациональность данного пути как по институциональным причинам – ограничения образовательных программ, не являющихся «резиновыми», так и по методическим – многие преподаваемые в вузах гуманитарные предметы не соприкасаются с инженерной практикой. Например, в авторской модели сетевой дискуссионной подготовки, реализуемой в НГАСУ на базе предмета «Социология», автор комбинирует два вида дискуссионных тем: социотехнические (например, «Социологические знания необходимы современному инженеру») и социокультурные (например, «Создание комфортной городской среды в современном обществе невозможно без участия социологов»). Первые способствуют углублённому пониманию студентами социальной роли современного инженера, а вторые направлены на расширение их кругозора и формирование личной социальной позиции [7]. В результате у студентов технических вузов развивается способность и готовность к рефлексивному выполнению инновационной инженерно-технической деятельности, решению разнообразных профессиональных задач с одновременным осознанием ответственности за результаты своей работы, а также её социально-экономические и этические последствия.

Похожих взглядов придерживаются В.В. Чешев и В.С. Шейнбаум. Они отмечают, что органично встраиваемые в преподаваемые предметы и спецкурсы междисциплинарные примеры пересекающихся вопросов инженерной и социальной сферы позволяют быстрее и с меньшими временными затратами сформировать у будущих инженеров набор универсальных компетенций, необходимых для их предстоящей профессиональной деятельности [3; 8].

Заключение

Проведенный в рамках настоящей работы анализ не претендует на исчерпывающее рассмотрение проблемы подготовки инженерных кадров, однако позволяет сделать некоторые выводы, актуальные для преподавания гуманитарных предметов и развития универсальных компетенций студентов технических вузов в сложившихся институциональных условиях.

– В российском научном сообществе сформировался взгляд на современного инженера как на специалиста, обладающего широким кругом универсальных компетенций, осознающего морально-этическую сторону инженерной деятельности и способного самостоятельно решать профессиональные задачи, связанные с проектированием, социальным взаимодействием и проведением междисциплинарных научных исследований.

– Проведенное исследование показало наличие противоречий между теоретическим осмыслением и практической реализацией в российских вузах универсальной компетентностной подготовки, обусловленных институциональными (требования к организации образовательного процесса в действующих ФГОС ВО) и методическими (доминирование подходов традиционной педагогики в инженерном образовании) факторами.

Автор выражает надежду, что выявленные проблемы будут хотя бы отчасти решены в активно разрабатываемых сегодня ФГОС ВО четвертого поколения. Кроме того, внушает оптимизм расширяющаяся практика использования преподавателями гуманитарных дисциплин новых форм работы с использованием возможностей цифровой образовательной среды, проектного и развивающего обучения.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Михеев С.А. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА // Научное обозрение. Педагогические науки. 2025. № 3. С. 45-50;URL: https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=2582 (дата обращения: 21.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/srps.2582

science-review.ru

science-review.ru