Введение

Современный этап развития образования характеризуется активным внедрением инклюзивных практик, что выдвигает на первый план проблему гарантирования их результативности. Ключевым аспектом решения данной задачи выступает разработка и внедрение валидных инструментов для оценивания образовательных достижений обучающихся с особыми образовательными потребностями. Среди этой категории значительную долю составляют обучающиеся с нарушением интеллекта. Эффективная педагогическая работа с данной группой учащихся в условиях инклюзии обуславливает необходимость применения индивидуализированных образовательных траекторий и специально адаптированных диагностических процедур.

В современном образовательном процессе для обучающихся с нарушением интеллекта особое внимание уделяется развитию базовых учебных умений [1, 2]. Эти умения составляют фундамент для достижения поставленных образовательных целей и представляют собой неотъемлемый компонент эффективного учебного процесса.

Ключевое значение для эффективного усвоения учебной программы имеет освоение личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных базовых учебных действий.

Личностные учебные действия помогают учащимся осознать свою роль в образовательном процессе и активно участвовать в занятиях. Они проявляют интерес к структуре и содержанию обучения.

Регулятивные действия обеспечивают эффективность на всех этапах учебного процесса и способствуют развитию логического мышления. Обучающиеся учатся устанавливать цели, следовать плану, поддерживать заданный темп работы и осуществлять самоконтроль. Они учатся оценивать как свою работу, так и работу сверстников, сопоставлять результаты с эталонами и корректировать свои действия на основе ошибок.

Познавательные действия включают базовые логические операции, которые служат основой для формирования логического мышления. К ним относятся выделение ключевых черт объектов, проведение обобщений, сравнений и классификаций, а также работа с информацией – понимание схем, текстов, устных высказываний, таблиц.

Коммуникативные действия помогают развивать навыки межличностного общения как с ровесниками, так и со взрослыми. Они включают умение устанавливать контакт, взаимодействовать в группах, просить и принимать предложенную помощь, а также внимательно слушать и выполнять действия по инструкции, предложенной педагогом.

Формирование базовых учебных действий представляет собой фундаментальную основу для последующего образовательного маршрута и успешной социальной интеграции обучающихся. Развитие данных компетенций у обучающихся с нарушением интеллекта требует реализации дифференцированного подхода, максимально учитывающего когнитивные профили и индивидуальные образовательные потребности каждого обучающегося. Математическая подготовка, как неотъемлемая составляющая обучения, вносит значимый вклад в становление логических операций и аналитических способностей. Систематическая работа с арифметическими задачами способствует развитию элементов критического мышления; формированию умения анализировать условия и выстраивать последовательность решений; закладке основ для преодоления учебных и жизненных затруднений в будущем. Целенаправленное формирование учебных действий также стимулирует развитие учебной самостоятельности и позитивной самооценки. Крайне значимым фактором выступает согласованная работа педагогов и родителей, направленная на создание поддерживающей образовательной среды и систематическое применение формируемых навыков в реальных жизненных контекстах.

Современная педагогическая парадигма определяет переход к реализации деятельностного подхода как стержневой вектор школьного обучения [3, 4]. В его основе лежит приоритетное формирование базовых учебных действий, выступающих структурообразующими компонентами учебной деятельности. Сущность данного подхода проявляется в учете возрастной специфики и зоны ближайшего развития обучающихся. Поэтапное движение от совместного решения задач в сотворчестве педагога и обучающегося к кооперативной деятельности с распределением функций и затем к нарастающей автономии школьника, включающей элементы самоорганизации, самообразования и личностного роста.

Для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья жизненно значимыми становятся задачи не только раскрытия их внутреннего потенциала, но и успешного включения в социум. Неотъемлемой частью этого процесса является распознавание и бережное культивирование их уникальных способностей [5].

Исторический анализ, начиная с ранних работ А. Бине в XX в., свидетельствует о раннем осознании научным сообществом необходимости целенаправленного развития образовательных умений у обучающихся с особыми образовательными потребностями [6]. Несмотря на это, проблема требует проведения дополнительных углубленных исследований.

Цель исследования – диагностика степени овладения обучающимися с нарушением интеллекта базовыми учебными действиями в контексте решения арифметических задач.

Материалы и методы исследования

В рамках исследования был проведен педагогический эксперимент с применением специально созданного диагностического инструментария, направленный на оценку уровня сформированности базовых учебных навыков. База исследования – ГБОУ Школа № 108 г. Москвы, выборка – 80 обучающихся 2–3 классов.

Исследование нацелено не только на диагностику академических знаний учащихся, но и на выявление ключевых компетенций, обеспечивающих успешность обучения и адаптацию к современным условиям. С этой целью на уроках математики осуществлялся анализ базовых учебных навыков: личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных. Оценка их сформированности проводилась посредством анализа решения арифметических задач [7]. Данная методика дает возможность оценить практическое применение знаний школьниками и определить проблемные зоны, требующие коррекционной поддержки.

Разработанный диагностический комплекс базируется на актуальных требованиях образовательных стандартов и современных педагогических подходах. В его структуру интегрирован ряд специализированных заданий, призванных оценить степень владения обучающимися ключевыми учебными компетенциями. Важным принципом стала адаптация заданий к индивидуальным образовательным потребностям учащихся. Диагностика включала задачи разного уровня сложности, что дало возможность оценить как репродуктивное применение знаний, так и способность к решению проблем в новых условиях. Инструментарий также содержал компоненты, стимулирующие развитие критического мышления и креативности. Для обеспечения объективности и глубины анализа данных были задействованы статистические методы обработки результатов. Это способствовало не только количественной оценке освоенных навыков, но и выявлению устойчивых закономерностей, имеющих практическую значимость для оптимизации учебного процесса [8, 9].

Результаты исследования и их обсуждение

Практическое исследование выявило ряд трудностей в освоении учебной деятельности. Лишь 34 % испытуемых продемонстрировали сформированность базовых учебных действий. У значительной части младших школьников отмечен низкий уровень мотивации. Кроме того, наблюдается выраженная зависимость от внешней помощи, связанная с затруднениями в планировании действий, неуверенностью и проблемами включения в деятельность. Данная ситуация требовала активного содействия со стороны экспериментатора во время выполнения заданий.

Лишь 41 % испытуемых показали освоенные познавательные базовые учебные действия. Ключевые проблемы включали: трудности интерпретации количественных соотношений, технические погрешности в интонации и пунктуации при чтении (при сохранной технике чтения), неспособность формулировать вопросы, выделять числовые данные и ретранслировать условие задачи. В ходе решения участники работали с материалами неуверенно, нуждаясь в помощи, и часто ограничивались минимальной проверкой одной арифметической задачи для скорейшего завершения работы.

Диагностика регулятивных базовых учебных действий выявила их достаточную сформированность лишь у 30 % обучающихся. Данные свидетельствуют о дефиците навыков саморегуляции при решении текстовых задач у подавляющего большинства обучающихся. Характерной ошибкой стала фиксация исключительно на первом числовом параметре условия без последующего анализа, что приводило к игнорированию несоответствий в решениях. Несмотря на способность удерживать условие задачи в памяти, участники часто не осуществляли самоконтроль для выявления собственных ошибок.

Диагностика коммуникативных учебных действий выявила их достаточную сформированность лишь у 43 % испытуемых. Анализ показал устойчивые затруднения школьников в вербализации ответов на вопросы к тексту задачи. Характерной особенностью коммуникации стала низкая инициативность в запросе помощи при высокой готовности к ее принятию в случае внешней стимуляции со стороны экспериментатора. Также отмечалась склонность к использованию репродуктивных стратегий решения. Когнитивная нагрузка при последовательном выполнении нескольких текстовых задач приводила к снижению концентрации внимания. Несмотря на способность к принципиально верному решению арифметических заданий, типичными являлись такие ошибки, как лексические замены в условиях, некорректная формулировка вопросов и искажение числовых параметров.

Основной задачей исследования выступает развитие базовых учебных навыков у обучающихся с особыми образовательными потребностями посредством целенаправленной работы над решением математических задач [10]. Для реализации поставленной задачи была разработана и апробирована авторская методика.

На занятиях математикой, изобразительным искусством и технологией обучающиеся осваивают практические навыки манипулирования объектами: вырезанием, складыванием, исключением элементов. В ходе этой деятельности дети учатся оперировать множествами (объединять, разделять) с опорой на предметные и схематические модели. Работа организуется педагогом как последовательность практических упражнений, после чего обучающиеся переходят к использованию цифровых инструментов, включая интерактивные панели. В педагогический процесс интегрированы ситуационные задачи, направленные на конкретизацию и моделирование реальных ситуаций. К ним относятся задания, основанные на драматизации сказочных сюжетов. Обучающимся также предлагаются математические задачи, сформулированные в виде текстов и загадок [11]. Поэтапно формируется навык составления задач: сначала по визуальному образцу, затем по схематической модели и наконец осуществляется переход к полностью самостоятельному формулированию.

Моделирование ситуаций проводится с использованием разнообразной символической наглядности. Обучающиеся соотносят предметные действия, их графические образы и математические операции. Специальные коррекционно-развивающие упражнения сфокусированы на формировании понимания сущности арифметической задачи и вычленении ее обязательных составляющих [12, 13].

В рамках коррекционно-развивающих занятий по русскому языку применялся комплекс упражнений. Основные направления включали: установление соответствий между лексическими единицами и объектами/изображениями, а также выполнение действий с предметами согласно вербальным инструкциям педагога. Ключевая задача данных упражнений – интенсификация лексического запаса обучающихся, в том числе актуализация префиксальных глаголов, например, в рамках задания «Способы передвижения». Параллельно велась работа над дифференциацией глаголов-антонимов и уточнением семантики слов через их контекстуальный анализ.

Результаты констатирующего эксперимента показали, что обучающиеся действуют хаотично, не выстраивая четкой последовательности в своих действиях. В связи с этим требуется создание алгоритма, который даст возможность обучающимся осознавать взаимосвязь между своими действиями в процессе решения арифметических задач и понять логику выполнения этих действий [14]. Для обучающихся с нарушением интеллекта четкий алгоритм – ключевой инструмент поддержки. Он выступает понятной пошаговой инструкцией, необходимой для освоения и запоминания новых действий. Алгоритм здесь выполняет роль именно такой подробной инструкции, помогающей запомнить последовательность. Опыт показывает, что традиционные карточки-задания, где лишь кратко обозначены шаги решения, не всегда отвечали реальным потребностям учеников. Им зачастую был необходим углубленный разбор каждого этапа работы, чтобы полностью понять, что и как нужно делать.

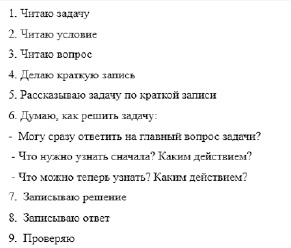

Автор разработал алгоритм, который поможет обучающимся с нарушением интеллекта научиться самостоятельно решать арифметические задачи. Для наглядности можно использовать схему «Алгоритм решения задачи», представленную на рисунке.

Внедрение авторской методики привело к конкретным изменениям: обучающиеся с нарушением интеллекта демонстрируют прогресс не только в развитии базовых учебных навыков, но и в способности решать математические задания. Подобные сдвиги способствуют лучшему усвоению математического материала и в целом повышают эффективность образовательного процесса для этой категории обучающихся. Первичный этап исследования выявил конкретные условия, напрямую стимулирующие результативное формирование учебных навыков.

Ключевая задача – разработка методик с высокой практической ценностью. Такой подход требует, чтобы знания и умения, полученные на занятиях, ученики могли активно использовать как на разных уроках, так и в повседневных ситуациях.

Алгоритм решения задачи

Не менее важно создать на занятиях атмосферу поддержки, которая мотивирует обучающихся стараться и стимулирует их любознательность. Особое значение имеет внимание к любым, даже самым скромным, успехам школьника – это мощный стимул для его дальнейшего развития. Педагог целенаправленно формирует у обучающихся регулятивные навыки – планирование и самоконтроль, а также когнитивные умения – анализ и обобщение, постепенно усложняя эти задачи по мере их освоения.

Эффективность обучения напрямую зависит от учета индивидуальных черт обучающегося. Важно выстроить образовательное пространство, позволяющее каждому ученику проявить свои сильные качества. Это и есть суть персонализированного подхода, который делает обучение максимально результативным.

Разнообразие способностей и возможностей школьников диктует необходимость применения гибких, персонализированных подходов к обучению. Подстройка методов и учебных материалов под уникальные запросы и способы познания каждого учащегося ведет к наилучшим образовательным результатам. Такой индивидуальный фокус не только углубляет предметные знания, но и укрепляет самооценку и учебную мотивацию. Только в атмосфере психологического комфорта и поддержки обучающиеся могут раскрывать свой потенциал, эффективно осваивая новое.

Для достижения прочных знаний ученикам нужны понятные пошаговые инструкции. Разбиение сложной арифметической задачи на логичные этапы с пояснением их роли значительно повышает точность и эффективность решения. Этот метод позволяет обучающимся осмыслить свои действия и увидеть, как каждый шаг влияет на итог. Такой структурированный подход – ключевой элемент развития. Создание условий для успеха начинается с понятного обучения, помогающего школьникам глубоко освоить материал и уловить взаимосвязи между понятиями и элементами.

На старте работы ключевая роль отводится подготовке. Учащимся важно освоить смысл ключевых слов и выражений, уловить, сколько предметов или понятий соотносится друг с другом [15].

Разбор того, как построены предложения и какие слова используются, помогает младшеклассникам проникнуть в суть задания. Это углубляет их знания и значительно улучшает понимание материала.

Глубокое изучение смысловых значений слов и словосочетаний, представленных в тексте, достигается через его структурированный, поэтапный разбор. В обучении особую ценность имеет неукоснительное соблюдение логической последовательности операций. Эта последовательность действий формирует у обучающихся уверенность и прививает культуру системного мышления – ключевые компетенции для успешного продвижения в учебе и личностном становлении [16].

Заключение

Эффективность авторского подхода была эмпирически подтверждена: метод способствует становлению базовых учебных навыков. Сравнительный анализ данных выявил положительную динамику: владение личностными учебными действиями улучшилось у 22 % испытуемых (против исходных 15 %). Формирование познавательных учебных действий зафиксировано у 36 % младших школьников (начальный уровень – 24 %). Результаты исследования также зафиксировали прогресс в регулятивных учебных действиях: их сформированность выросла с 14 до 24 %. В сфере коммуникативных базовых учебных умений наблюдался умеренный рост – с 22 до 29 %. Для обучающихся с нарушением интеллекта овладение базовыми учебными навыками – критически важная задача. Эти компетенции служат фундаментом для освоения школьной программы, включая математику. Они напрямую влияют на понимание материала, формируют специальные умения и гарантируют преемственность обучения на всех его ступенях. Таким образом, целенаправленное развитие этих навыков – обязательный компонент их образовательного маршрута, открывающий путь не только к успешному усвоению знаний, но и к социальной адаптации, раскрытию потенциала и достижению жизненных целей.

science-review.ru

science-review.ru